En prolongement des échanges de la Matinale du Club avec Yann Mambrini sur les grandes révolutions scientifiques (que nous avions intitulée « Une éclairante histoire de la science »), Jean-Pierre Castel*** a rédigé pour le Club un article que cette Matinale lui a en quelque sorte « inspiré » après y avoir participé.

***Jean-Pierre Castel est co-auteur de La mathématisation du temps, De la science hellénistique à la science moderne (Vrin, 2024). Polytechnicien qui a fait sa carrière dans l’industrie, il est aujourd’hui vice-président du Cercle Ernest Renan (qui a pour vocation l'étude laïque des religions). Il a publié plusieurs ouvrages relatifs à la violence des religions monothéistes, à leurs relations ambivalentes avec la liberté de pensée et avec la science, et à l'émergence de la laïcité.

Les valeurs qui fondent la démocratie – état de droit, liberté, égalité, laïcité, vérité, raison, débat, pluralisme, autonomie, tolérance – se voient de plus en plus attaquées. Dans les pays restés encore aujourd’hui des démocraties libérales, l’abstention et les extrêmes deviennent dominants, sur fond du discrédit des élites politiques, économiques et intellectuelles, d’une démission devant la complexité et du gouvernement de l’émotion, et de demande d’autorité. Les réponses simplistes, les émotions, la désinformation, et les violences prennent le pas sur le débat rationnel et respectueux, le Cogito tend à s’effacer devant le Credo[1]. Nos démocraties à l’occidentale n’auront-elles bientôt été qu’un accident de l’histoire ? Le fil de cet article est de partir de la déflagration provoquée par la révolution scientifique du XVIIe siècle et l’immense confiance en la raison et le progrès qu’elle a alors suscitées, puis de suivre la bouc-émissairisation de la raison au fil des difficultés et des déceptions rencontrées jusqu’à aujourd’hui.

1. De la Révolution scientifique aux valeurs liberté et égalité

11. Avec les Lumières, "l'Europe entre dans l'âge de la raison[2]"

Les Lumières ont célébré la raison, l’esprit critique et les valeurs de liberté et d’égalité au service d’un projet d’émancipation, de laïcisation de la pensée, de passage de l’hétéronomie à l’autonomie. Ces valeurs ont été au cœur des révolutions anglaise, américaine et française. « Les espoirs des hommes des Lumières ont été partagés de plus en plus largement par une opinion publique de plus en plus […] diverse, de mieux en mieux informée[3]. » Le Sapere aude ! de Kant (« Ose penser par toi-même ! ») représentait le mantra de ce projet. La vérité ne descendait plus du ciel, la raison humaine pouvait espérer y accéder par elle-même.

12. De la Révolution scientifique aux Lumières

On a tendance à oublier que c’est la révolution scientifique du XVIIᵉ siècle qui avait jeté les bases intellectuelles et méthodologiques des Lumières, en inaugurant de nouvelles méthodes de pensée fondées sur la raison, l’expérimentation et le refus de toute autorité préétablie. « La science a tout changé. Elle a bouleversé notre façon de penser, de comprendre le monde et de l'organiser[4]. » Plus précisément, la résolution de l’énigme bimillénaire du mouvement, qui préoccupait déjà Aristote, avait insufflé une confiance inédite dans la raison humaine, en même temps qu’elle faisait basculer les bases de la compréhension du monde. Considérée désormais comme le moyen le plus direct et le plus sûr d’accéder à la vérité, la science remettait en cause les autorités instituées, en premier lieu l’Eglise : les traditions et les dogmes cédaient la place à la raison et à l’esprit critique ; l'observation et l'expérimentation étaient érigées en fondements de toute connaissance ; les succès de la science moderne accouchaient de l’idéologie du progrès. On cherchait désormais le bonheur de l’homme avant la gloire de Dieu. La démarche scientifique devenait un modèle pour la pensée et l'action, y compris dans le domaine des affaires humaines : « l'esprit scientifique des Lumières incit[ait] à remettre en question les inégalités et les injustices sociales. […]On analys[ait] les causes de la pauvreté et de la criminalité, [et] on propos[ait] des solutions concrètes pour améliorer le sort des populations. […]On s'intéress[ait]à l'éducation, à la santé et à l'économie. Finalement, la science dev[enait] un outil au service du progrès social[5]. »

13. De la révolution scientifique à la révolution industrielle

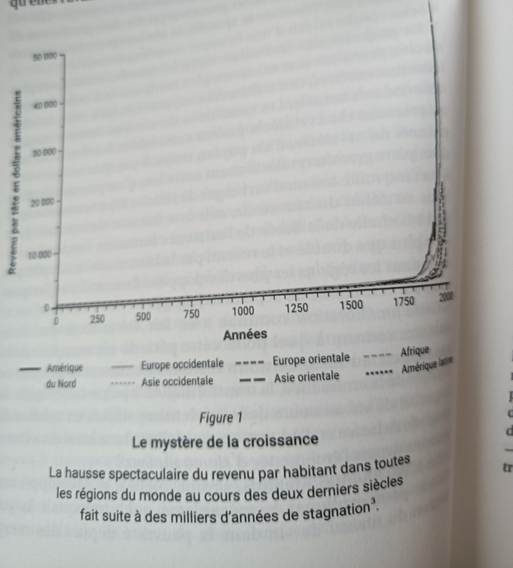

La révolution scientifique avait permis à homo faber de comprendre et, en conséquence, d’exploiter les forces de la nature. Elle a exercé un rôle déterminant dans la genèse de la révolution industrielle, elle a permis à homo faber de se transformer en homo industrialis. Le graphique suivant illustre le caractère exponentiel de la croissance économique mondiale qui en a résulté :

La révolution scientifique n’en a bien entendu pas été la seule cause de la révolution industrielle. Et d’ailleurs ni Copernic, ni Kepler, ni Galilée, ni Newton ne l’avaient ni imaginée, ni a fortiori préméditée. Elle n’aurait probablement pas eu lieu sans l’intérêt passionné pour la technique des propriétaires et des marchands anglais du XIXe siècle. Et plus généralement, l’historienne et économiste Deirdre McCloskey invoque la nouvelle considération et la liberté dont jouissaient les propriétaires et les marchands : « the new dignities and liberties of the bourgeoisie[6] ».

Réciproquement d’ailleurs, la révolution scientifique était elle-même d’origine marchande, bourgeoise. Elle était en effet issue de cette « rage de calculer et de compter[7] » qui s’était développée dans les cités marchandes médiévales, et dont témoignent l’introduction par les marchands du zéro et des chiffres arabes, ainsi que l’invention de l’horloge mécanique, cette machine à produire des heures égales qui permettaient de synchroniser les activités au sein des communautés urbaines. Le culte de la mesure et de l’efficacité du marchand, cet homo mercator, ce « bourgeois », a ainsi préparé la mathématisation du temps qui sera la clé de la révolution scientifique. « La rage de compter » d’homo mercator avait conduit à homo scientificus et enfin à homo industrialis.

Notons que, tant lors du « miracle grec » qu’au XVIIIe siècle, c’est un processus de laïcisation de la pensée qui avait impulsé une révolution dans les domaines à la fois de la connaissance (la philosophie, la science) et de la politique (la démocratie).

2. Les jalons du discrédit progressif de la raison

Aujourd’hui, l’Occident a non seulement accompli des progrès spectaculaires dans la compréhension de l’univers, mais aussi obtenu des bénéfices plus concrets comme l’augmentation de l’espérance de vie, le développement de l’éducation pour tous, la promotion du mariage par amour, le chérissement des enfants. Néanmoins, les deux guerres mondiales, les massacres commis par les totalitarismes, la persistance de la pauvreté et de la faim, la fin des trente glorieuses, les crises politiques, sociales, économiques, financières, écologiques, voire les remises en cause et les échecs de la science elle-même, ont progressivement sapé la confiance dans la raison et dans la vérité.

2.1 Le romantisme, réaction contre le rationalisme

Dès la première moitié du XIXe siècle, le romantisme avait stigmatisé la dévalorisation du cœur et des sentiments au bénéfice de la raison. L’attention donnée par la science aux seules qualités dites premières (mesurables et par là réputées objectives), au détriment des qualités secondes (réputées subjectives), ainsi que la priorité donnée à l’inanimé sur le vivant accréditaient un tel reproche. Plus tard d’ailleurs, Husserl critiquera l’oubli par la science du « monde de la vie ».

Pourtant, l’un des acquis de la modernité est la nécessaire distinction entre les faits et les valeurs[8], et plus généralement la spécialisation fonctionnelle. Il en résulte en particulier que le domaine de la science se limite à l’étude des faits. Quant au primat de la rationalité, à l’omission des qualités secondes, au réductionnisme, ils ne sont que des principes méthodologiques cohérents avec cette auto-limitation. La science ne prétend ainsi se substituer ni à la philosophie, ni à l’art, ni à la religion, ni à la politique – on traitera du scientisme au § suivant –, elle revendique au contraire une forme de séparation de ces magistères.

Le cœur a ses raisons que la raison ne connait pas, disait déjà Pascal. L’homme est d’abord un être d’émotions, ensuite un être de raison. Les émotions sont sans doute le vrai moteur de nos actions (c’était déjà au XVIIIe siècle la thèse de Hume, c’est aujourd’hui celle d’Antonio Damasio), l’intuition représente un dispositif de jugement rapide, et la raison un dispositif complémentaire, plus laborieux. Le cogito n’en est pas moins un nécessaire garde-fou et une méthode d’appréhension du réel qui, malgré ses limites méthodologiques, a fait ses preuves. Bref, il est vain d’opposer le cœur et la raison, leur équilibre reste notre défi quotidien, nécessitant recul, écoute, réflexion, introspection.

2.2. Le scientisme, un dévoiement de la science

Au XIXe siècle, les scientistes avaient outrepassé les limites de la science en attribuant à la démarche scientifique la capacité de résoudre tous les maux de la société. Ils manifestaient par là une méconnaissance du fait que la science n’a rien à dire sur les valeurs ni sur les finalités. Renan, qui en 1848 pensait que l’on allait pouvoir « organiser scientifiquement l’humanité[9] », reconnaissait en 1890 que « la destinée de l'homme est devenue plus obscure que jamais[10] ».

2.3 A la fin du XIXe siècle, on criait déjà à la faillite de la science

Le second principe de la thermodynamique, la théorie de l’évolution, la relativité semblèrent sonner le glas des certitudes de la mécanique newtonienne. La représentation du progrès comme un processus cumulatif continu, et la croyance en la capacité des sciences à contribuer au perfectionnement moral de l'homme, apparurent comme ayant été illusoires. Ainsi, en 1895 le directeur de la Revue des deux mondes dénonçait « la faillite de la science[11] », autour de 1900 Freud révélait notre soumission à l’inconscient, en 1903 le philosophe néo-kantien Charles Renouvier conclut : « la vraie banqueroute est celle du progrès[12]. » A la fin du XIXe siècle, « le thème de la faillite de la science, autrefois si peu pensable, était […] devenu un lieu commun[13]. ». Autour de 1930, la naissance de la mécanique quantique et le principe d’incertitude d’Heisenberg remirent en cause le déterminisme scientifique. Même la foi dans la cohérence des mathématiques se vit ébranlée par l’échec du programme de Hilbert et par les paradoxes que découvrirent Russel dans la théorie des ensembles et Gödel dans l’arithmétique.

Parallèlement se développait dans le catholicisme « la crise moderniste », qui prétendait rejeter la modernité et en particulier l’autonomie de la raison. Notons qu'en 1965, le concile modernisateur Vatican II stigmatisait encore « la fausse autonomie [de la raison…] dégagé[e] de toute norme de la loi divine » (Jean-Paul II, Gaudium et spes, 1965, § 41.3), soit un avatar tardif du primat de la foi sur la raison qui avait traversé toute la tradition de l’Eglise[14].

2.4. Les totalitarismes du XXe siècle sont-ils imputables au rationalisme ?

Rappelons que toute théorie scientifique ne propose que des vérités provisoires, relatives, car elle restera toujours soumise au primat de la réalité et susceptible d’être démentie par une nouvelle observation ou expérience. La science ne prétend pas à la vérité absolue, elle ne fait qu’approcher la vérité – qui n’est qu’une utopie fondatrice –, et peut être vue comme se limitant à faire reculer le faux : la science et la raison peuvent démontrer la fausseté définitive d’une hypothèse, mais jamais sa vérité définitive.

En déifiant la Raison, la Révolution française fut victime d’une forme de tentation de l’absolu – cette tentation qu’on pouvait croire réservée aux religions monothéistes[15]. Puis vint la Terreur, première manifestation moderne du totalitarisme, annonçant ceux du XXe siècle. Or, si les totalitarismes se réclament volontiers du rationalisme, il ne s’agit de leur part que d’une prétention au rationalisme. Un totalitarisme repose en effet sur une idéologie, c’est-à-dire une théorie, un schéma d’explication du réel pris comme un absolu au sens où, lorsque la réalité ne s’y conforme pas, ce n’est pas sa théorie que l’idéologue remet en cause, mais la réalité : c’est ainsi tout le contraire donc de la démarche scientifique, qui donne le primat au réel, à l’expérience.

2.5. Les nouveaux habits de la vérité

Puis s’est développée avec Nietzsche, puis avec Foucault, avec l’ethnologie, voire avec l’indéterminisme quantique, une remise en cause de l’unicité de la vérité, depuis le « il n’y a pas de faits, seulement des interprétations » nietzschéen jusqu’à l’irréductibilité des divers régimes de vérité de Foucault, en passant par la découverte du pluralisme des valeurs selon les civilisations. Sur le plan social et économique, à partir de la fin des trente glorieuses la démocratie a déçu par rapport à ce qu’elle avait laissé espérer, sinon promis, la frustration engendrée conduisant à la remise en cause du crédit accordé à la raison, à la démocratie, à la science, aux experts, aux élites, alimentant ainsi la montée du complotisme, de la post-vérité et du populisme.

La diversité des régimes de vérité renvoie d’une part à la diversification fonctionnelle, caractéristique de la modernité, avec comme cas emblématique la fameuse question de la séparation des magistères entre science et religion, d’autre part à la question de l’universalité des valeurs, qui renvoie elle-même à la distinction des faits et des valeurs. Mais rappelons que le principe d’unicité de la vérité reste valable à l’intérieur d’un régime de vérité donné. Nombre d’auteurs plaident en outre que le relativisme des valeurs n’est pas nécessairement un obstacle définitivement rédhibitoire à l’universalisme, à condition de parier sur la capacité de dialogue entre les cultures dont l’humanité a toujours su faire preuve.

Ensuite, la raison est une chose, la vérité en est une autre. La justesse des conclusions d’un raisonnement dépend en effet tout autant de la rigueur dudit raisonnement que de la validité des hypothèses. Or, si nous sommes de plus en plus éduqués et informés, nous sommes en fait submergés par une information foisonnante et ne disposons que de critères subjectifs pour choisir les sources auxquelles nous décidons d’accorder notre confiance. Plus généralement, la complexité du monde nous soumet à la tentation des discours simplificateurs. Esprit critique, attention aux faits, évaluation des sources, remise en question des certitudes, reconnaissance de nos ignorances, ces principes aussi vieux que la philosophie grecque tendent à succomber à la fatigue et à céder à la facilité des idéologies et des théories complotistes ou apocalyptiques. Les émotions prennent le pas sur le débat rationnel respectueux de la vérité et des faits.

2.6 La « technoscience » accusée d’épuiser et de détruire la planète

Depuis un demi-siècle, la multiplicité des pollutions et le risque d’épuisement des ressources naturelles conduit une large partie de l’opinion, notamment chez les jeunes, à considérer la « technoscience » comme responsable de tous ces maux. La technoscience n’est certes que la forme contemporaine de l’outil d’homo faber, mais avec les révolutions scientifique et industrielle, les problèmes générés par l’exploitation de la nature tout comme les massacres occasionnés par les guerres ont changé d’échelle. Homo faber a certes toujours été apprenti sorcier, mais il avait été capable de s’adapter aux environnements variés qu’il avait rencontrés, l’impact de son action sur la nature avant l’ère industrielle restait limité. Mais en permettant à homo faber de comprendre et, en conséquence, d’exploiter les forces de la nature, la révolution scientifique a ainsi ouvert une boite de Pandore. Jamais dans son histoire l’humanité n’a été confrontée à un bouleversement de son environnement écologique d’une telle ampleur. Songeons par exemple à la capacité des arsenaux nucléaires à détruire toute vie sur la planète.

Toutefois les inconnues restent telles que toute prévision à long terme demeure hasardeuse – songeons à l’échec des prévisions du Club de Rome (1972), au recul d’année en année du fameux peak oil, et, à un niveau plus global à notre ignorance de 95% de ce qui constitue notre univers – la fameuse « matière noire ». Prédire l’apocalypse relève d’une présomption d’omniscience et d’une préférence pour la dramatisation à long terme et un catastrophisme stérile plutôt que pour l’action à court et moyen terme, plus modeste mais plus réaliste.

Les succès de l’humanité pour une prise en charge collective de la prévention des risques sont certes rares. Citons toutefois comme exemples les normes internationales de sécurité pour la navigation aérienne, la réduction du trou dans la couche d’ozone, les campagnes de vaccination. Là encore, c’est la raison qui peut permettre de trouver l’équilibre entre la prévention, quand elle est possible, et l’adaptation.

2.7. Spiritualité contre matérialisme

De façon récurrente, la modernité se voit reprocher son matérialisme, son individualisme, sa tendance à prétendre résoudre tous les problèmes par le marché, et plus généralement la perte de spiritualité. Est dénoncé également le caractère plus formel que réel de la liberté, de l’égalité, et a fortiori de la fraternité, que la République était censée apporter.

De fait, homo faber est dans la nature de l’homme, et il nous est tout aussi impossible de revenir à la situation d’avant la révolution industrielle – une décroissance volontaire et partagée relève manifestement de l’illusion – que d’apprécier objectivement si les prémodernes vivaient plus heureux, voire s’ils étaient plus détachés des biens de ce monde. La liberté dans les sociétés démocratiques libérales peut certes paraître formelle, les inégalités criantes et la corruption endémique, mais tous les régimes non démocratiques ont en la matière fait pire. Nous éviterons de parler de la croissance ou de la décroissance de la violence, car d’une part l’objectivité des statistiques en la matière est bien difficile et d’autre part la raison n’effacera malheureusement jamais le caractère intrinsèquement tragique de l’histoire[16].

Rappelons toutefois qu’avant l’époque moderne, des centaines de millions d’êtres humains ont pendant des siècles recouru à des pratiques cruelles et absurdes, comme l’excision des filles[17], et adhéré à des préjugés que nous jugeons aujourd’hui condamnables comme la supériorité de l’homme sur la femme. Plus près de notre actualité immédiate, rappelons la préférence de tant de nos contemporains pour le risque, pourtant manifeste, de la covid plutôt que pour celui de la vaccination, minime selon les autorités sanitaires mais entaché de la suspicion de l’opinion publique à leur égard, suspicion alimentée par les théories complotistes. Rappelons encore l’adhésion de tant d’Américains, le peuple pourtant à la pointe dans le domaine scientifique, au créationnisme[18] ou même à la théorie de la terre plate (selon divers sondages, entre 2% et 10% de la population, et en France, selon l’IFOP, l’idée que la Terre puisse être plate plutôt que ronde recueille un assentiment chez un jeune 18-24 ans sur six).

Quant aux religions, il est probable qu’elles tirent plus leur force de la tradition que de la spiritualité, qui n’est apanage que de quelques happy few, et que la montée du fondamentalisme traduise – au-delà des jeux politiques – une paresse devant la pourtant nécessaire interprétation des textes sacrés : hystérésis et facilité de la tradition face au vertige de la liberté et à l’effort la pensée ! Pour revenir aux inégalités entre l’homme et la femme, notons que si la prépondérance du patriarcat dans la plupart des civilisations remonte sans doute à une époque antérieure aux religions proprement dites (c’est-à-dire à l’apparition des divinités), elles l’ont bien souvent institutionnalisé dans leurs textes sacrés.

La tendance actuelle au retour du religieux, qu’on observe un peu partout dans le monde, promeut plus le fondamentalisme que la spiritualité. Dans le monde musulman, la tentative de modernisation, soit lors la Nahda (du XIXe au milieu du XXe siècle), soit à l’occasion des guerres de libération coloniale, ont débouché depuis une cinquantaine d’années, de Djakarta à Rabat, sur une réislamisation à tendance fondamentaliste ; le signe le plus visible en est le voile des femmes, quasi absent dans l’espace public vers le milieu du XXe siècle, mais qui redevient dominant[19] sans parler des privations de liberté des femmes en Afghanistan, et de leur massacre en Iran. En Inde, l’hindouisme, autrefois tolérant, se radicalise. Israël, dont Ben Gourion et Golda Meïr voulaient faire un état laïc, devient un état de plus en plus religieux et dominé par les ultra-orthodoxes[20]. Rappelons que c’est un radical hindou qui a assassiné Gandhi, un extrémiste nationaliste et religieux, Rabin, un islamiste, Sadate. Chez les chrétiens évangéliques, c’est le littéralisme, cette démission totale de la raison, qui bénéficie d’une forte dynamique de croissance aux USA, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, voire en Chine.

Conclusion : faire de la raison un refuge, et non pas un bouc émissaire

Filles de la raison et de la sortie de l’hétéronomie, la modernité et la démocratie ont porté la liberté, l’égalité et la durée de vie humaine à des niveaux inconnus dans le passé, du moins en Europe occidentale. Le statut de l’enfant et de la femme n’y a sans jamais été aussi favorable depuis l’Antiquité, même s’il reste évidemment encore beaucoup à faire dans ce domaine comme dans d’autres, et même si l’histoire demeure fondamentalement tragique.

Or, dans l’histoire, le blocage de la raison a toujours été associé à une régression de la liberté et de la créativité. En témoignent par exemple le déclin de la science européenne au cours des premiers siècles de la christianisation (qui avait en effet conduit en 529 l’empereur Justinien à expulser les philosophes d’Athènes vers la Perse), la stigmatisation des philosophes comme hérétiques par Al-Ghazali au XIe siècle (qui fit basculer le monde musulman de son âge d’or vers son déclin[21]), l’étouffement de l’innovation scientifique et technologique en Chine sous les dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912) (qui se traduisit par la perte de l'avance technologique dont bénéficiait jusqu’alors la Chine sur le reste du monde), au XVIe siècle dans l’Europe chrétienne le retour de la Contre-Réforme aux dogmes (les pays protestants d’Europe du Nord prirent dès lors le leadership de la révolution scientifique dont l’Italie avait jusque-là été le berceau).

S’il convient de reconnaître nos ignorances, nos échecs et les risques encourus par homo faber, le pire serait de succomber à la facilité consistant à faire de la raison le bouc émissaire de nos difficultés, et à céder à un catastrophisme stérilisant, voire à une mystique apocalyptique . Développer l’esprit critique ; garder la conscience que notre ignorance dépasse notre savoir, et que si la vérité est une – avec les réserves évoquées ci-dessus –, le faux est infini. Assumer notre liberté, la complexité du monde, et trouver le meilleur équilibre possible entre raison et émotions : autant de défis récurrents pour homo faber, comme le rocher pour Sisyphe.

Alors, la démocratie occidentale n’aura-t-elle été qu’un accident de l’histoire, comme cela avait été le cas pour la démocratie grecque ? Le Brexit, la double élection de Trump, l’invasion de l’Ukraine, la progression des extrêmes de droite comme de gauche dans des pays bénéficiant pourtant d’une longue histoire démocratique, la difficile compatibilité entre courage et suffrage universel, la fracturation de nos sociétés, les difficultés de nos systèmes scolaires, que ce soit en France ou aux USA, la proportion effarante de platistes dans notre jeunesse, l’emprise des réseaux sociaux, tous ces indices ne militent guère pour une réponse optimiste. Le monde musulman, qui a pourtant connu son âge d’or, reste depuis des siècles immobilisé dans ce que nombre d’islamologues désignent comme un blocage de la pensée[22]. Rappelons-nous qu’en Europe, la laïcité est née d’une réaction de la société civile aux atrocités des guerres de religion. Tout reste possible, mais la mauvaise monnaie chasse bien souvent la bonne.

[1] Paraphrase d’une citation d’Élisabeth Badinter : « La raison universelle n’a plus sa place dans la philosophie multiculturaliste qui domine aujourd’hui la planète... Ce n’est plus le Cogito qui est le propre de l’homme, mais le Credo ». Discours à l'Université libre de Bruxelles, le 20 septembre 2013.

[2] Pierre-Yves Beaurepaire, « Lumières : l’histoire d’un siècle. De la glorieuse révolution anglaise à la prise de la Bastille », https://lelephant-larevue.fr/thematiques/histoire/lumieres-lhistoire-dun-siecle/

[3] Olivier Coquard, Un siècle de révolutions sombrement éclairées. Lumières et révolutions 1715-1815, PUF, 2014, p. 215 -217.

[4] Culture-science, https://www.culturesciences.fr/comment-la-science-a-revolutionne-la-pensee-des-lumieres/

[5] « Comment la science a révolutionné la pensée des Lumières ? », Culture-science, op. cit.

[6] Deirdre McCloskey, Bourgeois Dignity : Why Economic's Can't Explain the Modern World, Chicago, University of Chicago Press, 2011.

[7] Jacques Le Goff, « Le Moyen Âge entre le futur et l’avenir », Vingtième siècle, revue d’histoire, no 1, janvier 1984,

[8] Pourtant, cette distinction avait déjà été mise en évidence au temps des présocratiques, notamment par Protagoras. Par la suite, elle avait été oblitérée par le finalisme de Platon, puis d’Aristote, et enfin du christianisme.

[9] Ernest Renan, L’avenir de la science, [1848], Les Classiques des Sciences Sociales, édition réalisée sur la base de l’édition Garnier-Flammarion, 1995, p. 50

[10] Id., Préface [1890], p. 30.

[11] Ferdinand Brunetière, « Après une visite au Vatican », Revue des Deux Mondes, 1er janvier 1895.

[12] Charles Renouvier, Derniers entretiens, Paris, A. Colin, 1904, p. 57.

[13] Id., p. 92.

[14] Sur ce point, voir par exemple Jean-Pierre Castel, La mal nommée vérité du christianisme, D’emeth à alètheia, Presse universitaires de Louvain, 2025.

[15] Voir sur ce sujet en particulier Jean Soler, La violence monothéiste, Paris, De Fallois, 2009.

[16] Cf. par exemple Michel Gandilhon, « La part d’angélisme en lui : Steven Pinker et le déclin de la violence dans l’histoire », ESKA | « Sécurité globale », 2022/4, n° 32, pages 27 à 34.

[17] Selon l'UNICEF, plus de 230 millions de filles et de femmes en vie en 2022 ont subi des mutilations génitales féminines. La tendance resterait globalement à la hausse de fait de la dynamique démographique dans les régions concernées.

[18] Selon un sondage Gallup de 2019, 40 % des Américains pensent que Dieu a créé les humains sous leur forme actuelle il y a moins de 10 000 ans.

[19] Cf. par exemple Razika Adnani, Islam : quel problème ? Les défis de la réforme, UPblisher, 2017 et Sortir de l’islamisme, Erick Bonnier, 2025.

[20] Sur la question du retour au religieux après les indépendances nationales, cf. Michael Walzer, Le Paradoxe des libérations nationales, PUF, 2024.

[21] Cf. Adnani, op. cit.

[22] Citons Fazlur Rahman (1919–1988), islamologue pakistano-américain, Mohammed Arkoun (1928–2010), philosophe et historien de la pensée islamique algérien, Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010), islamologue égyptien, exilé à cause de ses idées, Abdelmajid Charfi, ilamologue tunisien, Razika Adnani, philosophe islamologue algéro-française.

Ajouter un commentaire