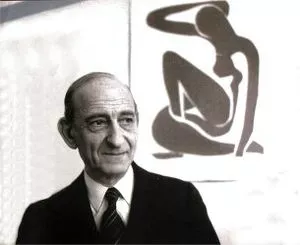

Récemment Raymond Aron était à la une d’un grand hebdomadaire et un Abécédaire vient de lui être consacré par les éditions de l’Observatoire. Rien d’étonnant dans cette capacité à faire l’actualité dans le contexte de crise que nous connaissons : Aron s’est inlassablement interrogé sur les grands problèmes du pouvoir et de la démocratie, sous leur forme historique et éternelle. La société industrielle fut son moment historique. Il aurait été passionné par l’ère digitale et mondialisée, notre moment, où les problèmes éternels mutent dans des formes nouvelles qu’il nous importe de comprendre et d’accompagner. Retour sur quelques citations pour nous aider à y voir clair.

Sur la démocratie

« La démocratie me paraît pouvoir être définie sociologiquement comme l’organisation de la concurrence pacifique en vue de l’exercice du pouvoir. Cette définition est une définition par les institutions et non par les idées : cela est pour moi essentiel. En effet, si on disait que la démocratie est la souveraineté du peuple, il y aurait au moins deux mots obscurs dans la définition, le mot « souveraineté » et le mot « peuple ». Introduction à la philosophie politique.

La définition par la concurrence pacifique peut paraître limitative et sans excès d’enthousiasme. Aron se méfie des « abstractions de l’idéologie démocratique » : pour lui la qualité de la démocratie tient d’abord de la méthode de réalisation. Cette clarification demeure utile aujourd’hui où il faut de nouveau réfléchir au partage du pouvoir et à sa traduction institutionnelle. Les Gilets Jaunes, qui mettent comme préalable de se voir reconnaître la souveraineté du peuple, seront, pour cette raison, incapables de structurer une réponse. Prisonniers d’une notion à la fois vague et monopolistique ils dériveront nécessairement vers une exclusion radicale des autres termes du débat. Parce qu’aucune revendication n’éteint son caractère compétitif et concurrentiel, la démocratie ne peut progresser que sur la base du compromis et du débat.

Sur les élites

« La bonne démocratie, c’est la démocratie où le pouvoir politique n’est pas tout à fait aux mains des privilégiés, mais où il n’est pas non plus aux mains des ennemis jurés des privilégiés ». Introduction à la philosophie politique.

« La formule selon laquelle les minorités gouvernent par la force ou par la ruse est incontestable, à condition de donner à ces deux termes un sens suffisamment vague. Mais, me semble-t-il, les problèmes intéressants commencent au-delà. Quels sont les rapports réels entre la minorité privilégiée et le grand nombre ? Quels sont les principes de légitimité qu’invoquent les différentes élites ? Quelles sont les méthodes par lesquelles les élites se maintiennent ? Quelles sont les possibilités pour ceux qui n’appartiennent pas à l’élite d’y pénétrer ? » Les étapes de la pensée sociologique.

Aron s’est beaucoup interrogé sur la non-coïncidence entre puissance sociale et pouvoir politique à partir, notamment, du cas révolutionnaire auquel beaucoup se réfèrent aujourd’hui. La question se pose pourtant différemment. Il s’agit moins d’intégrer une force montante et sûre d’elle-même, telle la bourgeoisie au 18e siècle, que de remettre dans le jeu des acteurs sociaux en détresse dont le projet de refondation n’est pas clair et qui s’acharnent à tuer toute forme de représentation. Il n’y a pas d’élite qui émerge clairement des projets alternatifs tels que l’écologie ; quant au dégagisme il ignore la nécessité de confier un pouvoir d’organisation et d’administration à un groupe qui, qu’on le veuille ou non, formera une élite.

Les élites contestées par les gilets jaunes avaient fondé leur légitimité sur le consensus issu de la guerre, mélange efficace d’ascenseur social et de technocratie. Elles l’ont dilapidé en étant incapables de se renouveler face à la mondialisation ─ et ce qui est vu comme son avatar, le projet européen ─ et à trente années de capitalisme financier qui ont bouleversé la société en profondeur. Les problèmes intéressants soulevés par Aron se posent de nouveau à elles, et à nous : sur quelles bases (re)fonder leur légitimité et la tolérance du peuple pour leurs privilèges ?

Le problème de Tocqueville

« Tocqueville avait formulé le problème central de notre civilisation sous la forme suivante : le mouvement vers l’égalité des hommes est irrésistible ; les sociétés occidentales vont inévitablement vers l’égalité ; dès lors, la question qui se pose est de savoir si une société égalitaire sera libérale ou tyrannique (…) jusqu’à quel point les sociétés peuvent-elles traiter en égaux les individus par nature différents ? » Idées politiques et vision historique de Tocqueville.

L’antinomie de la liberté et de l’égalité a été perdue de vue dans la version libérale de la démocratie que nous expérimentons depuis la guerre tant elles paraissent conjointement acquises. Tyrannie des réseaux sociaux et de la foule internet, tyrannie probable du RIC et certaine du dégagisme, tyrannie du complotisme contre la raison, haine égalitariste contre les solidarités intermédiaires et de corps, diversité muselée par une démocratie illibérale en pleine ascension, demain dictature écologique qui égalisera par la contrainte la liberté de consommer : nous serions inspirés de nous réapproprier le problème de Tocqueville et de regarder lucidement les risques de voir la version tyrannique de la société égalitaire devenir notre réalité.

Aron n’avait pas peur d’affronter la profondeur chaotique et contradictoire des sociétés humaines. Conscient des désillusions du progrès, il n’a jamais cédé aux explications partielles, inspirées par l’idéologie pour qui tout est toujours simple. Ce combat aussi est à la fois historique et éternel. Le populisme remplace l’idéologie, la rigueur dans la réflexion demeure le meilleur outil de ceux qui s’y opposent.

Commentaires

Merci pour cet article

Ajouter un commentaire